汾源閣 吳光宇 攝

神奇瑰麗的管涔山,不僅隱藏著今古奇觀的萬(wàn)年冰洞�����,還有“陽(yáng)旱不涸、陰霖不溢�、澄清如鏡”的天池��,更蘊(yùn)含了豐富的地表水和地下水�����。這里幾乎是山山有水�����,溝溝有泉�,岔岔有溪��,飛珠濺玉��,清涼甘美�,為碧綠的林海和雄偉的大山增添了幾多靈動(dòng)、幾多秀氣和幾多神韻�。發(fā)源于此的有三晉母親河汾河,有流經(jīng)晉北���、澆灌河北大平原數(shù)千年的桑干河�����,有源于荷葉坪下西流黃河的嵐漪河�����,還有發(fā)源于管涔山北麓匯入朱家川河的清漣河�,被譽(yù)為五寨縣的母親河�。一山孕育四河,分別流向東南西北不同方向����。

百納汾水,三千年風(fēng)華

汾河源頭�,古籍記載不絕,成書(shū)于先秦時(shí)期的《山海經(jīng)》就記載說(shuō)�,“管涔之山,汾水出焉”���。漢代史學(xué)家班固在他的《漢書(shū)·地理志》里也記載說(shuō)�����,汾陽(yáng)北山�����,汾水所出��。著名的地理學(xué)家��、北魏酈道元在他的《水經(jīng)注》里�����,對(duì)汾河源頭更有詳細(xì)的描述���,“管涔山重埠修巖����,泉水導(dǎo)源南麓之下�,稚水濛流。又西南夾岸連山����,聯(lián)峰接勢(shì),與左�����、右溫溪合��,聲流異注。水上雜樹(shù)交蔭�����,云垂煙接�。從此水流潭漲�����,波襄轉(zhuǎn)泛�����,成為巨流”�����。所謂管涔山����、汾陽(yáng)北山,都是指位于今寧武縣東寨鎮(zhèn)西北約1公里處的汾河發(fā)源地���。

汾河源頭���。張存良 攝

“水流潭漲�,波襄轉(zhuǎn)泛”是河水清澈而流量大時(shí)特有的一種現(xiàn)象��。汾者����,大也,汾河因此而得名��。汾河是山西最大的河流�����,也是黃河的第二大支流����。從寧武縣算起,流經(jīng)19個(gè)縣(市區(qū))����,至萬(wàn)榮縣廟前村注入黃河,全長(zhǎng)716公里���。自河源至太原蘭村為上游�����,流經(jīng)黃土高原丘陵溝壑區(qū)��,水土流失嚴(yán)重�;自蘭村至介休市義棠橋?yàn)橹杏危鹘?jīng)太原盆地����,納入的支流較多�,排泄不暢,易澇易堿��;自義棠橋至河口為下游�����,穿靈(石)霍(縣)山峽之間����,河道寬,水流急����。汾河流域面積近4萬(wàn)平方公里����,占全省總面積的四分之一��,養(yǎng)育了40%的三晉人民����,孕育了生生不息的五千年三晉文明,是山西人心目中慈愛(ài)的母親河���。

汾河有記載最早的水運(yùn)發(fā)生在公元前 647年���,晉國(guó)發(fā)生饑荒,國(guó)君便向已結(jié)成秦晉之好的秦國(guó)求援�,秦穆公發(fā)動(dòng)“泛舟之役”,運(yùn)送糧食的船隊(duì)經(jīng)渭河�、汾河直抵晉國(guó)的絳都,大量的糧食既救了饑腸轆轆的百姓��,也為我們留下了“晉惠公借糧——有借無(wú)還”的歇后語(yǔ)����。

晉國(guó)被瓜分時(shí)汾河是戰(zhàn)爭(zhēng)的工具。公元前454年���,智伯與韓��、趙��、魏瓜分了范氏�、中行氏的全部領(lǐng)地,進(jìn)而智伯又索地韓�����、趙��、魏���。韓、魏懼怕����,唯趙襄子不肯割地給智伯,于是����,智伯又聯(lián)合韓、魏攻趙��。趙襄子死保晉陽(yáng),三家圍晉陽(yáng)�,歲余而不下。次年���,智氏引汾水晉水灌晉陽(yáng)��,城中“懸釜而炊�,易子而食”(《史記·趙世家》)��,趙襄子派人潛出�����,與韓��、魏媾和�����,韓�����、魏發(fā)動(dòng)政變殺死智氏��,解晉陽(yáng)之圍,三家三分智氏領(lǐng)地���,是為“三家分晉”�,這就是山西省稱為“三晉”的由來(lái)��。

汾河水庫(kù) 王文君 攝

汾河最有名的事件是和漢武帝聯(lián)系在一起的�����。秦漢時(shí)期���,都城建在長(zhǎng)安(今西安)�,晉西南地區(qū)屬于河?xùn)|郡��。當(dāng)時(shí)���,三河地區(qū)即河?xùn)|、河南���、河內(nèi)�,是經(jīng)濟(jì)文化最發(fā)達(dá)的地區(qū)��。公元前113年,漢武帝劉徹率領(lǐng)群臣到河?xùn)|郡汾陰縣(萬(wàn)榮)祭祀后土��,途中傳來(lái)南征將士的捷報(bào)�,劉徹非常高興,即把當(dāng)?shù)馗拿麨槁勏?�,沿用至今����。時(shí)值秋季,秋風(fēng)送爽����,鴻雁南歸,漢武帝坐樓船泛舟汾河����,觸景生情,感慨萬(wàn)千����,寫(xiě)下了千古絕調(diào)《秋風(fēng)辭》:

“秋風(fēng)起兮白云飛,草木黃落兮雁南歸�。蘭有秀兮菊有芳,懷佳人兮不能忘。泛樓船兮濟(jì)汾河�����,橫中流兮揚(yáng)素波�����。蕭鼓鳴兮發(fā)棹歌���,歡樂(lè)極兮哀情多��。少壯幾時(shí)兮奈老何����!”

隋唐時(shí)代�,汾河的發(fā)源地水量很大,風(fēng)景秀麗�����。隋煬帝楊廣多次乘船北游�����,并修建宏偉華麗的汾陽(yáng)宮����。皇帝喜歡的地方��,文人自然慕名而來(lái)�。在唐代,北游汾河曾成為時(shí)尚��。白居易《送盧郎中赴河?xùn)|裴令公幕》詩(shī):“別時(shí)暮雨洛橋岸��,到日涼風(fēng)汾水波”�,其中“涼風(fēng)”典出《大業(yè)拾遺》內(nèi)所記汾陽(yáng)宮避暑“涼風(fēng)凜然如八九月”,可見(jiàn)其在當(dāng)時(shí)知名度就很高����。從隋到唐、宋�、遼、金���,山西的糧食和管涔山上的奇松古木經(jīng)汾河入黃河����、渭河,漕運(yùn)到長(zhǎng)安等地���,史書(shū)稱“萬(wàn)木下汾河”����。

柳宗元在《晉問(wèn)》中就生動(dòng)地描繪了唐初管涔山森林繁茂的景象:“晉之北山有異材����,卒匠工師為宮室求大木者,夫下暫歸焉��?���!鄙缴夏竟た撤ハ碌牟哪荆し湃敕诤?���,“乘水潦之波以入于河而流焉?���!痹S多古代大型宮殿建筑用材,如“叢臺(tái)���、阿房�����、長(zhǎng)樂(lè)����、未央����、建章、昭陽(yáng)之隆麗詭特����,皆是之自出……”

就是在上世紀(jì)30年代,一些經(jīng)營(yíng)木材的大商號(hào)見(jiàn)汾水浩浩�����,也多實(shí)行水上運(yùn)木����。其時(shí),木材由管涔山伐下后運(yùn)抵寧化��,然后分別歸類,先以十木編為一吊�,再以十吊扎編為一筏。每到汛期�����,順流放筏�,過(guò)三五天即可抵達(dá)太原蘭村。蘭村一帶汾河水流平穩(wěn)���,便于控制�,筏停卸木����,運(yùn)至岸上,再裝大車(chē)運(yùn)到太原售賣(mài)�。再遠(yuǎn)一些,則繼續(xù)順流運(yùn)往清徐�����、祁縣��、平遙等地出手���。木筏一年放流兩次���,春天冰雪消融�,河水充盈���,這時(shí)放筏稱春筏或洪水筏,雨季時(shí)放筏稱老秋筏����。

黃河水經(jīng)引黃工程注入汾河 王文君 攝

探訪汾水,卻“源”來(lái)如此

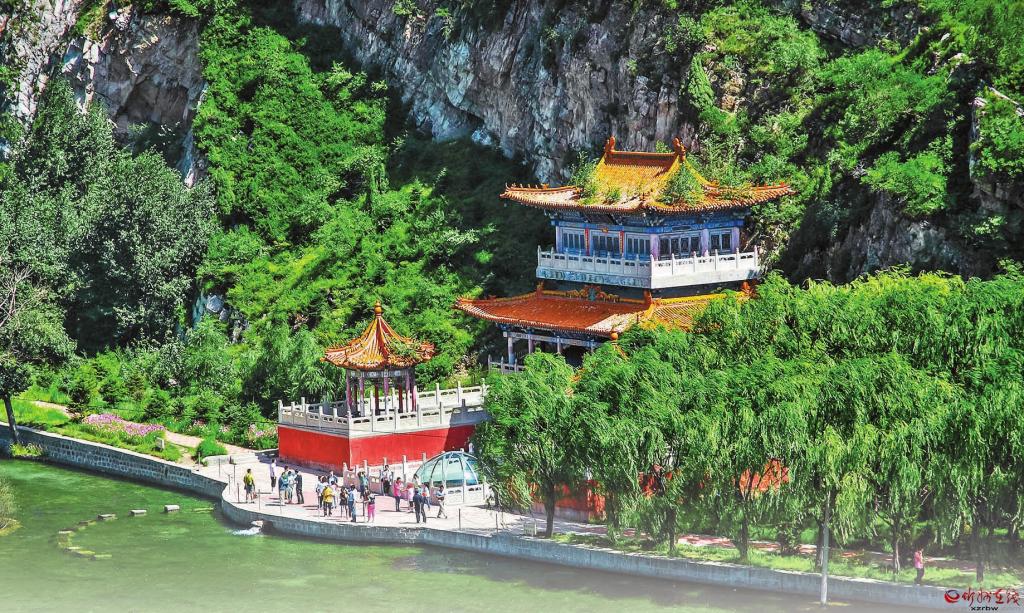

汾河上最美的地方當(dāng)屬汾源�����。徐繼畬在《重修汾源廟樓記》中專門(mén)把汾河上兩個(gè)最美的地方——汾源和晉祠懸甕山做過(guò)對(duì)比�,發(fā)出了汾源“薄一溪灌注千里,三境第一圣境也”的贊嘆��。汾河的源頭叫雷鳴寺泉�����,素稱“三晉第一泉”�����。泉水從汾源閣的石縫中流出,流入閣前一個(gè)前圓后方的水塘���,塘的石壁上“汾源靈沼”四個(gè)石刻大字隱約可見(jiàn)�����,雖經(jīng)風(fēng)雨侵蝕���,仍顯出它的遒勁揮灑?�!鞍氘€方塘一鑒開(kāi)�,天光云影共徘徊?��!惫湃藢?duì)這里甚為推崇�,譽(yù)為寧武八景之一����。金代大詩(shī)人元好問(wèn)有詩(shī)贊道:“管涔汾源大車(chē)輪,平泉八仗琉璃盒?�!睋?jù)當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)�,“汾源靈沼”這四個(gè)字在唐代已出現(xiàn),現(xiàn)在還有一塊唐代石碑藏于汾源閣中���。這里原有水母殿和臺(tái)駘祠��,后來(lái)被毀了��。

汾源泉水終年流淌,寒冬不凍�,荒旱不枯,其流量為每秒0.4立方米���。泉水清澈見(jiàn)底���,水底卵石粒粒可辨�。汾源靈沼的外壁懸一石雕龍頭,泉水通過(guò)龍口噴涌而出����,瀉入碧波蕩漾、占地近百畝的汾源湖��。湖內(nèi)筑有荷葉島,建有湖心亭�。湖西是九龍壩,壩西又一湖名九龍湖���,兩湖波光粼粼����,岸柳成行�����。

汾源靈沼之上建有汾源閣�����,高15米���,分三層�,飛檐翹角���,雕梁畫(huà)棟����。一層為水母殿,二層為臺(tái)駘殿��,三層為廣濟(jì)菩薩(民間稱“五爺”)殿����。水母殿內(nèi)有水母娘娘塑像,其傳說(shuō)與太原晉祠的水母娘娘相似��,當(dāng)?shù)厝朔Q二者系姊妹�。有泉水自塑像下涌出,先流入一眼水井���,井上設(shè)有轆轤,供游人提水品嘗�����。水清澈甘冽�����,直沁心脾���,讓人現(xiàn)場(chǎng)感受“飲水思源”是什么味道?�,F(xiàn)在這座汾源閣建于1997年�,時(shí)任縣委書(shū)記郭新民書(shū)寫(xiě)了“汾源靈沼”牌匾,懸掛在汾源閣上����。站在閣上,憑欄遠(yuǎn)眺����,湖光山色盡收眼底,令人賞心悅目��。

雷鳴寺泉�����,以樓子山半山腰的雷鳴寺得名��。雷鳴寺坐北朝南�����,依山而筑���,規(guī)模宏大����,因汾源泉流在地下暗河波浪搏擊,聲若雷鳴����,取名雷鳴寺。據(jù)說(shuō)該寺始建于公元355年——385年(十六國(guó)之前秦時(shí)代)��,殿堂鱗次櫛比����,為晉北名剎。明末兵變���,毀于兵火�。清朝重建雷鳴寺�����,文革中因在此修建化肥廠�,遂將寺院全部拆毀����。拆毀前的雷鳴寺���,系殿宇、樓閣��、廂房組成的整體建筑群��,全部房舍約百余間����。殿宇雕梁畫(huà)棟,樓閣朱檐金頂���,配之以亭���、臺(tái),廊�����、榭���,布局十分精巧����。殿內(nèi)壁畫(huà)懸塑,栩栩如生��。每年農(nóng)歷四月初八��,是這里的傳統(tǒng)古會(huì)����,遠(yuǎn)近商賈云集,游人接踵�,盛況空前。現(xiàn)在的雷鳴寺建于1997年�����,其規(guī)模與壯觀程度雖不可與昔日相比�����,但今日之風(fēng)光��,仍然吸引著眾多的游客?��,F(xiàn)汾河源頭景點(diǎn)眾多��,為省級(jí)旅游風(fēng)景名勝區(qū)��,是三晉兒女依戀�、崇敬����、向往之地。

寧化古城一角 吳光宇 攝

游完汾源���,人們會(huì)被這里神奇的水深深折服���。兩眼四望,山山相擁����,溝溝聯(lián)通,雷鳴寺“汾源靈沼”長(zhǎng)年清澈的水��,來(lái)自何處���?這里就是真正的源頭嗎�����?《寧武縣志》記載:汾河“其遠(yuǎn)源在大廟”���?�!渡轿骱恿鳌芬嘤洠骸按髲R河是汾河的最上游段”�����。大廟河發(fā)源于雷鳴寺正西20余公里的大廟林海��。大廟林海是莽莽蒼蒼的大片針葉林�����,主要為華北落葉松����,還有少量云杉����,樹(shù)高平均20米左右,干形筆直��,直插云霄。每公頃平均蓄積超過(guò)300立方米�����,為省內(nèi)之冠����?���?崾顣r(shí)節(jié),樹(shù)木蔥蘢�,遮天蔽日。郁郁蔥蔥��、青翠嫩綠的落葉松����,隨風(fēng)搖曳,林冠如云似海���。

溯溪水而上��,行兩公里左右���,茂密的松林深處�����,有一片綠茵茵的草坪����,綠草的形狀圓而稍大����,有些像荷葉,也有些像馬蹄��,俗名“大馬蹄草”(當(dāng)?shù)胤Q“旱荷花”)����。草坪中裸露的山石圍著一泓泉水,這就到了汾河的“遠(yuǎn)源”�����,此處名為“水盡頭”�����,地名不知何人所起,顯然是前人探索汾源���,止步于水之盡頭。名副其實(shí)����,自此以上就沒(méi)有地表水了��。

“水盡頭”海拔2372米�����。水從石縫中流出�,先進(jìn)入一個(gè)1米見(jiàn)方的盆狀泉池,由池溢出��,自西南向東北穿過(guò)林地下坡�,曲曲彎彎向東淌過(guò)馬家莊�����、李家陽(yáng)坡兩村�,經(jīng)大廟村至灣子里村,匯納由南面高橋洼林場(chǎng)情人谷流來(lái)的溪水����,繼續(xù)向東,經(jīng)窯子灣村折向東南�����,注入“汾源靈沼”��。由“水盡頭”至雷鳴寺泉全長(zhǎng)22公里。據(jù)《寧武縣水利志》記載:1967年在灣子里村實(shí)測(cè)�,大廟溝流量每秒0.4立方米��,汾河在東寨的流量也是每秒0.4立方米�?����!八M頭”所在的大廟溝���,確曾有過(guò)一座大廟,不知修于哪朝�����,也不知?dú)в诤螘r(shí)����,廟的名字早已失傳了,連《寧武府志》和《寧武縣志》上也沒(méi)有記載���。但這座大廟的修建���,應(yīng)該和雷鳴寺具有同樣的意義,與汾河主源有著文化上的聯(lián)系���。

如此看來(lái),汾源之水���,主要來(lái)自大廟溝的溪水,大廟溝的溪水主源來(lái)自于“水盡頭”���?���!八M頭”所在的馬家莊林場(chǎng)森林覆蓋率85.5%,茂密的森林涵養(yǎng)了汾河最遠(yuǎn)的源泉��。如果說(shuō)汾河是山西人民的母親河�,那么����,她的第一滴乳汁,正是從這片土地中淌出的��。

人文汾水�,江山多勝跡

從雷鳴寺的汾河源頭南行約10公里�����,就是頭馬營(yíng)了�。頭馬營(yíng)很普通��,它只是汾河流經(jīng)的一個(gè)普通村子����;頭馬營(yíng)又很不普通,對(duì)山西水利及汾河而言���,具有里程碑式的意義——就是在這里,穿越了綿綿山巒的黃河水���,注入汾河����。

當(dāng)?shù)剡€有二馬營(yíng)和三馬營(yíng),據(jù)說(shuō)因當(dāng)年楊家將在此扎營(yíng)屯兵而得名���。

在汾河頭馬營(yíng)段的東側(cè)百多米遠(yuǎn)處����,有座山,山中被鑿出一條隧洞,黃河水從洞中不停息地涌出�����。這水從位于山西偏關(guān)縣的萬(wàn)家寨水利樞紐而來(lái),萬(wàn)家寨距此160多公里,層巒疊嶂��,因此����,建設(shè)者們打通了25條穿山隧洞���,造就了一條 “地下長(zhǎng)龍”��。

黃河水從隧洞中穿出���,沿渠而下����,與汾河水交匯�。想來(lái)也有意思:汾河本是黃河的支流,從古到今����,她無(wú)私地把自己奉獻(xiàn)給黃河����,為黃河補(bǔ)充著血液����;現(xiàn)在,巨大的人力卻將黃河水引入汾河�����,為汾河帶來(lái)新的活力����。引黃入晉,無(wú)疑是山西水利史上的一大壯舉�。

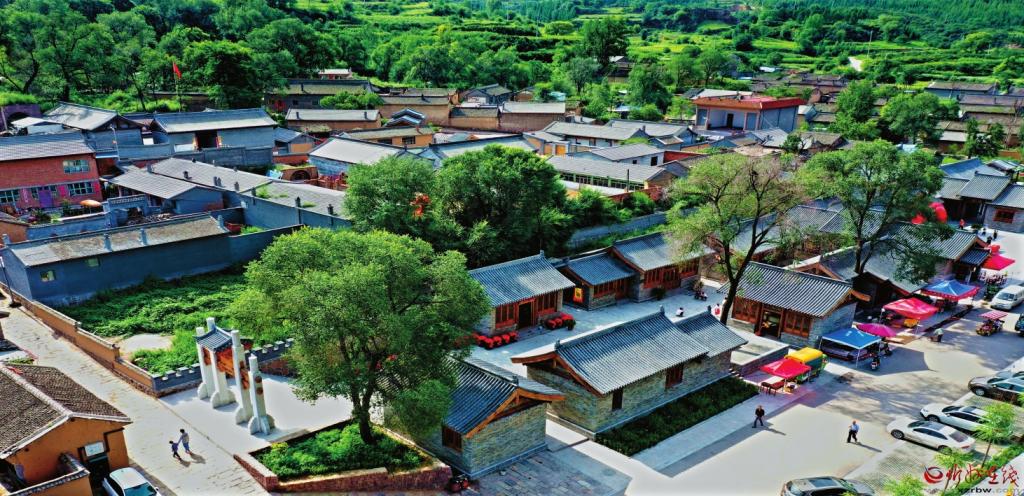

順流而下,河道變窄�����,河西有一個(gè)古村落叫寧化村��。踏步走過(guò)晃悠悠的吊橋,腳下流過(guò)嘩啦啦的汾河�,對(duì)面是古樸的城墻,歷史的滄桑撲面而來(lái)���,向上看依山而建的房子鱗次櫛比��。寧化村又稱寧化古城����,始建于隋�����、唐��,這里曾經(jīng)有隋煬帝的行宮����,因其地理位置扼守汾河,是山西北部南下太原的重要孔道�,所以逐漸演變?yōu)檐娛鲁潜ぁK宕鷮⒊峭卣沟搅锼氖徊?����。宋嘉祐六年�����,因防范西夏人侵?jǐn)_�,設(shè)立寧化軍��,“寧化宋城”的稱謂即源于此。它是目前國(guó)內(nèi)保存較為完好的一座小型宋城��,有城門(mén)�����、城堡、大段磚砌的城墻墻體���、上下兩道官街���、南北甕城以及明代千戶所官衙、三孔宋窯�����、隋“汾陽(yáng)宮”遺址�、“宋城”舊址等����。這里一磚一瓦都是歷史的沉淀�,是一座琳瑯滿目的歷史博物館�。

人事有代謝,往來(lái)成古今��。江山留勝跡����,我輩復(fù)登臨。如今乘著鄉(xiāng)村振興的東風(fēng)����,寧化古城進(jìn)行了文旅開(kāi)發(fā),修繕后的宋代一條街��、關(guān)帝廟、南城門(mén)�����、鐵索橋等�����,讓這座千年古城煥發(fā)新生�����;復(fù)原后的千戶所官衙�、三孔宋窯、官道�����、教場(chǎng)等古跡�,展示出這里歷史的厚重。寧化古城從歷史的沉寂中醒來(lái)���,向前來(lái)游覽的人們�����,訴說(shuō)著年輪的滄桑與輝煌�。

在汾河流過(guò)的石家莊鎮(zhèn)定河村和陽(yáng)方村,兩個(gè)村子各有一座昌寧公家廟����,而且大小相似,結(jié)構(gòu)相同��,到底是不是同時(shí)而建�����,無(wú)法考證����。據(jù)定河村的碑文記載���,廟建于金泰和八年(1208年)�,明永樂(lè)和正德年間均有重修����,現(xiàn)存主體建筑正殿為明代建筑。院內(nèi)古松掩映�,古色古香,殿內(nèi)置閣�,內(nèi)塑昌寧公(臺(tái)駘)像�����,栩栩如生���。

這是個(gè)什么人呢�����?老百姓為啥這么祭祀他���?

上古時(shí)期,管涔山地區(qū)是一片水澤���。當(dāng)時(shí)山洪橫溢���,爛泥遍地,凸起于水面之上的山峰高地�,生長(zhǎng)著茂盛的林木。這一點(diǎn)���,已為寧武縣東寨鎮(zhèn)樓子山上迄今尚存的裸露“樹(shù)化石”群���,及該地區(qū)極富的煤炭蘊(yùn)藏所證實(shí)�����。

到了新石器時(shí)代���,生活于汾河流域的丁村人在這里繁衍生息,百姓深受水患�。少昊后裔臺(tái)駘目睹汾、洮二河為患��,立志治水�,造福人類?��!渡轿魍ㄖ尽贰秾幬涓尽返葰v史文獻(xiàn)均有“臺(tái)駘能業(yè)其官,宣汾洮���、障大澤以處太原�����,帝用嘉之”的記載��。他疏通了汾洮兩條河流��,使河水歸道��,水患馴服�����。在汾河源頭��,設(shè)治水“指揮部”于“支鍋奇石”處���,并娶寧武陽(yáng)方村之女為妻���。因臺(tái)駘治水有功,被封為掌管汾州一帶的地方官員�。臺(tái)駘去世后,就安葬于他治水確定汾水河道之地——定河村��。鄉(xiāng)民感其治河之功�,立廟造碑,把他推崇為“雨神”和“雨師”��。每逢農(nóng)歷五月十八日,這里都要舉行傳統(tǒng)廟會(huì)�����,紀(jì)念這位“能御大災(zāi)��,能抵大患�����,有功烈于民”的一代治水大師�����。五代十國(guó)時(shí)期后晉天福年間(936年-943年)被追封為昌寧公����。據(jù)說(shuō),這位中國(guó)歷史上最早的水利工程師臺(tái)駘�,還是張姓的始祖。在石家莊一帶�,至今還流傳著“定河爺爺、陽(yáng)方奶奶”的故事�。

汾河出寧武流到靜樂(lè)�,河道逐漸變寬�����,水流平緩�。河兩岸阡陌縱橫���,土地肥沃���。汾河流經(jīng)的第一個(gè)縣城——靜樂(lè)城緣河而建,被稱為鵝城�����,鵝因水而生存�,鵝城因汾河而靈動(dòng)起來(lái)。2005年新修了漂亮的汾河大橋�����,縣城規(guī)劃向西擴(kuò)展����。2010年興建了汾河公園,河水如黛���,垂柳依依�,景色如畫(huà),這里成了縣城的健身休閑中心���。

沿河而下�,到靜樂(lè)豐潤(rùn)����,河面開(kāi)闊,有名的靜居寺石窟就在這里�,位于豐潤(rùn)村南山崖下,石窟面積約430平方米�����,是唐代古遺址��。2019年10月��,國(guó)務(wù)院公布為第八批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位��。

石窟鑿于唐儀鳳二年(677年)���,坐東朝西����,共有石窟九座�����,總體特征皆平面方形����,四壁垂直,頂部為平頂或略帶弧度��。每窟內(nèi)雕有佛像十尊�����,四壁三龕��,每龕一佛二菩薩或一佛二弟子����,造像面相豐潤(rùn)、頤頰飽滿����。石窟開(kāi)鑿時(shí)正是朝廷扶持佛教時(shí)期���,因而是隋唐時(shí)期佛教跟隨政治興衰變化的例證,也是汾河歷史上繁榮發(fā)展的文化積淀�����。

1958年11月��,省委為解決汾河沿岸的干旱問(wèn)題��,下決心上馬汾河水庫(kù)���。壩址選在當(dāng)時(shí)的靜樂(lè)縣(今婁煩縣)下石家莊的汾河干流上�。當(dāng)時(shí)由國(guó)家水利部北京水利勘探設(shè)計(jì)院規(guī)劃��,蘇聯(lián)專家?guī)椭O(shè)計(jì)�,容量為7億立方米,相當(dāng)于十三陵水庫(kù)容量的13倍���。設(shè)計(jì)大壩底寬410米�,壩高61.4米�����,壩長(zhǎng)700米,控制流域面積5268平方公里�。是一座以防洪、灌溉�、工業(yè)用水為主,結(jié)合發(fā)電和養(yǎng)殖等綜合利用的大型水利工程��。

建設(shè)如此巨大的一座大壩��,在當(dāng)時(shí)推土機(jī)也很少的情況下�,施工的難度��、強(qiáng)度是可想而知的�����。省委充分發(fā)揮我們的制度優(yōu)勢(shì)���,舉全省之力辦大事����,在別的地方還沉浸在為“超英趕美”大煉鋼鐵的時(shí)候����,這里卻是車(chē)轔轔馬蕭蕭����,數(shù)萬(wàn)群眾向汾河集結(jié)��,高潮時(shí)候����,最多達(dá)到4.8萬(wàn)人。就是這些沒(méi)有報(bào)酬�、不計(jì)報(bào)酬的建設(shè)者,硬是用鐵鍬�、鎬頭、籮筐�����、平車(chē)將黃土運(yùn)到河中心����,兩年的時(shí)間,動(dòng)土石430萬(wàn)立方米��,建起目前世界上最高的人工水中填黃土均質(zhì)壩�。

汾河流水嘩啦啦,她流過(guò)五千年,淌在三晉兒女心田���??梢哉f(shuō)沒(méi)有汾水����,就沒(méi)有山西的傳奇歷史,就沒(méi)有華夏五千年的文明史及其舜耕于歷山���、嫘祖養(yǎng)蠶于夏縣、后稷教民稼穡于稷山�����、倉(cāng)頡造字于平陽(yáng)的眾多歷史傳說(shuō)���。也就沒(méi)有洪洞大槐樹(shù)下的諸多故事�,更沒(méi)有古并州城里的“龍騰虎躍”���。汾河流淌是演繹文明的路程��,也是揮灑財(cái)富造福人民的路徑���。

(責(zé)任編輯:盧相?。?/span>