張存良 攝

張存良 攝

中國古代稱城市干道為街,居住區(qū)內(nèi)道路為巷�����,街字本指四通的道路��。隋唐時�����,里坊面積增大����,坊內(nèi)開辟十字干道,稱十字街�����,坊內(nèi)支路稱曲�����。宋代以后的城市撤去坊墻,改為街巷制�,沿用里坊制城市的方格網(wǎng)街道,并把坊內(nèi)街�����、曲�,改造成以東西向為主的巷,以利建造南北向的住宅。巷可直通干道�����,交通大為便利���,但大片房屋密集�,無坊墻阻隔���,火災(zāi)極易蔓延�����。南宋初規(guī)定����,街、巷每隔一百間的寬度留一條一丈寬的火巷(或稱火弄)��。元明兩代沿用這種道路網(wǎng)��。街和巷作為城鎮(zhèn)道路的名稱沿用下來�����。今天約定俗成�����,城市街道除街�����、巷外��,又有了大道�、路的名稱�,忻州城市一般南北為路,東西為街,街左右為巷�����。

忻州城周九里二十步����,城墻始建于東漢末年,北魏擴建�����,隋唐重筑�,明洪武三年(1370年)、嘉靖十六年(1537年)��、萬歷二十四年(1596年)到二十六年三次重修����。萬歷重修后四門改名:東門迎暉,更名永豐�����;南門康阜����,更名景賢���;西門留映,更名新興�����;北門鎮(zhèn)遠�����,更名拱辰����。忻州城墻修竣后�,四座城門,連同洞門八座���,洞門城門重重相對�����,彼此相通����。清乾隆十八年(1753年)、同治七年(1868年)到九年又兩次重修��。城墻之上增修了垛口�����,重修了門樓��,并建堙門��,城墻全部用磚石包砌�����。今日所見忻州老城面貌��,即同治年間修葺后的遺物��。解放戰(zhàn)爭時期��,由于晉綏軍挖戰(zhàn)壕�����、修碉堡,有較大損毀���。解放后���,由于城區(qū)建設(shè),城墻逐步有所拆除��,東南西北四面僅剩斷壁殘垣��。四門只留北門“拱辰門”����,北門遂成忻州古城所遺標(biāo)志性建筑����。

北門拱辰門墻頂四周磚砌圍廊,中部為城樓���。城樓總高28米��,寬7間��,深4間����,四周圍廊,重檐三滴水���,歇山式屋頂�����,三層檐下��,四周共有紅色廊柱22根�,檐下高懸“晉北鎖鑰”門匾���。樓內(nèi)無柱����,梁架結(jié)構(gòu)簡潔����,連接嚴(yán)實。樓身坐落在12米高的城墻之上���,更顯其巍峨高大�����,雄偉壯觀�����。城墻外涂朱紅�����,下筑券門洞�����,洞頂甚高����,底闊3米多�����。整個城樓紅柱藍瓦��,富麗堂皇�����,具有很高的文物保護價值。城墻內(nèi)兩側(cè)�����,各有磚砌臺階�����,曲折通上墻頂���。城門樓廣場景觀宜人���。北城門樓西原有三官廟。

南門“景賢門”�,重建于明萬歷二十四年(1596年),1972年拆毀��,2002年重建�����。城樓面闊7間,進深4間�����,重檐歇山頂�,四角飛檐,樓梯三層�����,構(gòu)思精巧���,樓內(nèi)無柱��,三層檐下正中懸掛“三關(guān)總要”匾額�����。

東門“永豐門”���,重建于明萬歷二十四年(1596年)。城樓匾額“獻佳合北”�����。1945年城樓被毀��。東門到南北大街是東大街��。

西門“新興門”���,重建于明萬歷二十四年(1596年)����。城樓匾額“九峰雄峙”�。城樓毀于解放前。西門通南北大街�,古城原有略顯彎曲的西大街。

城內(nèi)以十字路口為界����,分為南北大街。以南北大街為中軸線���,一條大街縱貫?zāi)媳?�,將城分為東西兩部分���,兩旁是街巷,東部亦稱街,西部為巷��。南北大街西側(cè)的街道由北往南依次有石狼巷�、周家巷、打磨巷�����、草市巷�����、泰山廟巷���、秀容巷����、關(guān)帝廟巷7條東西向主巷����。

南北大街東側(cè)由北往南依次有學(xué)道街、興寺街�����、東大街(亦名丁字街)、順城街4條東西向主街����。整個州城街巷內(nèi)店鋪��、民居���、寺廟布局合理�,井然有序���。

除以上主要街道外�,還有東街云路巷����、錦衣巷、火神廟街�、焦家西巷、李家巷���、仰圣牌樓巷���、觀音廟街����、奶奶廟街�、三道十字街、文昌寺街����、蘭墻底、棗澗巷����、三眼閣底、財神廟巷��、二道坡街�、趙家堡街、大坡街����、南主事巷、北主事巷����、北關(guān)七賢古道巷、東二道巷�、東三道巷�、西六巷����、南關(guān)王家巷、楊家巷等小街巷�����。

古城內(nèi)古街道青色石條鋪面����,歷史上兩側(cè)布滿建筑考究的商號貨棧��。古城建筑主要有州署�����、寺廟�����、牌樓等�。在南北大街上從北到南建有明月樓、八座門及連三牌樓�。民居里巷縱橫排列���,以南北大街為中軸線,直通南北兩座城門����。街道巷口均豎坊表,數(shù)楹重檐���,跨越街心���,彩繪金碧,色澤粲然��。許多寺廟古建點綴其間�,名勝古跡花插全城,為古城增添了濃厚的文化色彩���。

忻州地處晉北交通樞紐���,也是晉北商品集散地,歷史上商賈云集����,經(jīng)商遂成為縣人必然的選擇�,忻商也因此聞名�����。行商坐賈��,忻州商人除在本地經(jīng)營店鋪的坐賈外����,更為著名的是足跡遍布大江南北�����、長城內(nèi)外的行商��,忻商是晉商的重要組成部分��。忻商所以能在商海中獨樹一幟����,是因為他們遵循誠信為本、信譽第一�����、儉以持家的經(jīng)商理念。經(jīng)商使得忻州成為富庶之地���,境內(nèi)經(jīng)商和離邑從商者“多如牛毛”�。據(jù)1935年版《山西大觀》統(tǒng)計��,全縣20萬人口中�����,從商者竟達3.8918萬人��。

清末民初是忻州商業(yè)的黃金時期����。城內(nèi)有商鋪400余家,資本3.26萬元�。南北大街、東大街�����、南北兩關(guān)以及臨近大街的各條小巷商店林立����、鱗次櫛比����。各商鋪貨物齊全�����,種類繁多�����。尤其是地處城中心的十字街��,更為熱鬧繁華��。全城商業(yè)以綢�、幣��、紙����、錢、糧�、鐵、藥、估�����、木�����、當(dāng)十大行為主��,以郜����、王、張�、陳、石�����、連等姓氏家族為主要業(yè)主�。他們開辦錢莊、發(fā)行鈔票����、辦理匯兌。同時六大財主在城內(nèi)設(shè)有賬莊,負責(zé)總��、分商號的結(jié)算��,成就了許多具有豐富內(nèi)涵與人文背景的老字號�����。

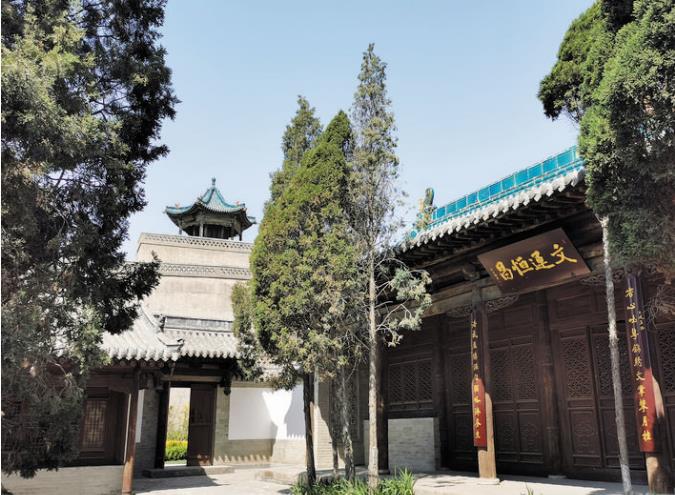

這些老字號的商鋪����,后來雖然都先后歇業(yè),但店鋪建筑仍保留下來��。南北大街東邊大門頂為歇山式�����、木瓦建筑的聚源謀賬莊�����,后來成為忻縣銀行辦公地�����;永康綢緞莊改為職工俱樂部����;始建于清朝中期的義聚隆后為城內(nèi)派出所使用;元恒泰成為了經(jīng)營“爐食���、糖棗����、養(yǎng)胃糕”為主的糕點鋪�;永泉商號,即著名的悶樓旦�,后來為帽廠所占用。

元遺山祠堂:位于城內(nèi)南北大街北端西部����,坐西向東,東西長40米����,南北寬17.8米。創(chuàng)建于清道光年間��,20世紀(jì)50年代及2006年維修���,現(xiàn)存建筑為清代遺構(gòu)���。中軸線上有西大廳���,南北兩側(cè)各存有碑房11間。祠堂現(xiàn)存西大廳面寬三間���,進深四椽�����,硬山頂式�����,為典型的清代廳堂建筑����。大廳右側(cè)檐下有“元遺山先生祠堂碑記”碑1通����。2007年6月6日��,忻州市人民政府公布為市級文物保護單位。2010年元遺山祠堂重建���,整體結(jié)構(gòu)仍保持祠堂原貌��。

明月樓:又名凌云樓或明遠樓�����。在北城門南近百米���,磚木結(jié)構(gòu)建筑。三檐歇山式閣樓���,四角飛檐�,明柱周匝�,底層明窗欞隔扇圍攏,頂有圓形脊樓����。樓體高峻,屹立當(dāng)街�����,又稱“凌云樓”。樓體中部有門洞�,行人車馬從中通過,二層高懸“凌云樓”匾額�����。建筑造型美觀�,做工精巧。登樓入口處在遺山祠大門北側(cè)�����,解放初期文化部門把底樓作圖書館����,1954年因阻礙交通而拆除。

學(xué)道街���,街北有文廟��,街南有九龍照壁��。往東過十字路為奶奶廟���,再往東為火神廟�����。

文廟:忻州文廟原建于州城西南隅九龍崗上的文昌寺一側(cè)。后晉天福二年(937年)所建���。明弘治五年(1492年)王軒任忻州知州時����,文廟連同儒學(xué)���,由九龍崗遷徙到學(xué)道街�。明建文廟坐北向南���,三進大門欞星門雄偉壯觀����。廟中有泮池�����,泮池上有泮橋���,池水之陽��,有巨大照壁�。照壁由西而東,琉璃碧瓦蓋頂�,像一巨大屏風(fēng),照壁上龍飛鳳舞����。池以北正對“戟門”,戟門四楹三間�,六扇合扉,脊高坡緩�,獸頭高昂。戟門正中為“官廳”��,左右各有“名宦祠”“鄉(xiāng)賢祠”“忠義祠”“孝悌祠”����。進戟門,穿過殿�,往北,單檐頂式大成殿巍然聳立���。大成殿全部為木質(zhì)結(jié)構(gòu)�����,“五脊殿頂”�,頂部以綠色琉璃瓦蓋頂。門窗欞楣雕刻精致�����,風(fēng)板雀替形制玲瓏�。殿檐四角飛起�����,殿內(nèi)木閣中塑有大成至圣先師孔子巨型雕像����。1977年3月8日大成殿不幸毀于大火。大成殿背后是“明倫堂”����。另有“尊經(jīng)閣”“崇圣祠”等配套殿宇。文廟大院之中����,建筑恢宏��,古木參天����,古柏六株�����,喬松無數(shù)�,呈現(xiàn)出蒼翠碧蔚之幽雅美景。文廟西曾有包公祠�����,東有文殊寺����。

陳家牌樓:陳家牌樓,位于南北大街北段中部����。為連三牌樓,高大雄偉�,是為紀(jì)念忻州成功人士陳功而建的功德牌樓��。牌樓南面匾額“鯤奮春溟”���。北面匾額“鶚橫秋漢”。

興寺街:也稱十字街����,興國寺在此街。它與學(xué)道街���、東大街���、順城街一樣�,是古城的4條東西向街道之一。但它卻獨有三個十字街口��,即與南北大街�、西邊的草市巷構(gòu)成了古城唯一的、最中心的十字街口�,與南、北主巷形成第二個十字街口�,與仰圣巷、三道十字街形成了第三個十字街口�����。興國寺始建于唐高祖武德六年(623年),原名圣國寺����,后唐長興年間(930年-933年)改為興國寺。興寺街內(nèi)的商號�,雖不及東大街店鋪林立,也行當(dāng)俱全�����。有銀鋪��、賬莊�、糧行、鐵店�����、木店�、粉坊、裁縫鋪�����、鞋鋪、剃頭鋪等32家����,著名的有萬和園、義和園���、義盛和�、永益源等���。

東大街�,從東門進城是東大街�����,東大街過十字路路北為舊時的州衙(忻州州署在東門街宣化坊)���、貢院。貢院是州縣庠生考取秀才的專門場所���。貢院內(nèi)設(shè)有考棚�,考棚只有隔墻��,沒有門窗,每間一桌一凳專供考生考試時使用��,一人一間���。貢院的考試一般三年舉行一次���,考中者稱為生員,也稱秀才����。1900年中秋節(jié)(9月8日),曾為慈禧太后從北京逃赴西安時的“西狩”行宮��。

城隍廟:在東大街州治西��,忻州城隍廟正中大殿塑有城隍神�����,身著紅袍��,手執(zhí)紙扇����,左右站文武二判宮����,上方掛著“楊府靈佑候”金字大匾��。兩邊廂房塑著十殿真君殿�����、救苦殿���、豐都殿等����。據(jù)傳原忻州城隍為漢朝蕭何����,明洪武三年重建后,忻州人請威鎮(zhèn)三關(guān)的楊延昭楊六郎做了忻州城隍�。城隍廟明清兩代多次重修,民國戰(zhàn)亂損毀��,新中國成立后廟產(chǎn)屬公�����,現(xiàn)城隍廟為忻州七中占用�����。城隍廟西有節(jié)孝祠���。州治東有龍王廟�。

古鐘樓:位于城東古鐘公園內(nèi)�,據(jù)鐘銘文記載,公園大鐘鑄于金大定(1161-1189年)年間����。

順城街,也稱丁字街�。丁字街口路西稍微往南,坐西面東���,三間平房(現(xiàn)在的南北大街107號)有成育敦商號�。東順城街��,為順著城墻一直往東之意����,以“九原驛”“柳林泊”最為著名���。

石狼巷:因有石雕二郎神而名,巷內(nèi)有開辦于民國初年的日新銘照相館����、石印廠。此巷的“后畦子”曾是城中人消遣��、賞景����、買菜的地方。巷內(nèi)解放后曾修起了大禮堂�,是區(qū)直機關(guān)干部開大會、聽報告的地方����。

周家巷:周家巷因早年屬周姓所居而名,后因有“聚豐泰錢莊”而輝煌�����。聚豐泰��,位于周家南二巷口�,坐南向北,是當(dāng)年晉商眾望所歸的誠信銀行�����。聚豐泰錢莊舊址����,解放后改設(shè)糧食貿(mào)易公司。慶春厚錢莊��,位于周家巷內(nèi)�,十字路口西南角。

周家牌樓:周家巷口的周家牌樓�����,木結(jié)構(gòu)彩畫�,為朝廷敕造。所賜匾額“公益梓里”�,是對周家給予社會貢獻的褒獎與肯定,“周氏矜式”是給予周家的崇高榮譽����。

打磨巷:因有數(shù)家打制大小石磨作坊而名。曾是名匠、作坊云集之地���,集聚著許多金器���、銀器、玉器��、鐵器�����、石器等設(shè)計�、加工、制造行����。打磨巷口,跨南北大街����,高聳的三層過街木牌樓,一面的巨大匾額“百葉臻榮”�,描述了忻州當(dāng)時工商業(yè)繁榮的景象;另一面的“精勤信必”����,昭示了忻州人精益求精���、勤勞敬業(yè)��、堅守誠信的人文精神����。進巷不遠,解放后為忻縣軍分區(qū)駐地��,盡頭為三家店�����,人稱“圪蛋上”����。因早年有南北并列之三家旅店而得名,專門接待騾馬幫���、駱駝隊�。光緒二十五年(1899年)由基督教英國傳教士興建福音堂��,占地四十畝,解放前為忻縣農(nóng)職校所占�����。后為地委專署所在地?,F(xiàn)東勝泉溫泉精品酒店、東勝泉溫泉會所�����、左右客溫泉精品酒店入駐三家店���。位于三家店的西文殊寺舊址���,建有五臺山文化研究院。

草市巷:草市巷因古時交通多為車馬����、馱隊,故有買賣草料的商市而名��,草市巷內(nèi)曾經(jīng)有各業(yè)商號38家�����,錢莊7家,其名是:義生恒�、敬業(yè)慎、源義恒�����、義聚恒����、天德恒����、義豐久、晉義興���、元義恒��、復(fù)合源�、選青源等��,可見此巷古時的紅火熱鬧景象����。草市巷口南����,其址最早是南呼延村張姓財主的產(chǎn)業(yè)�。有店鋪名為“元和德”,初為面闊6間�,兩層歇山頂?shù)哪臼焦艠牵蠼?jīng)一場大火燒毀����,改建成中西合璧式樓房。當(dāng)?shù)厝讼铀舭寤野?�,故稱“悶樓旦”���。南北大街與草市巷的交叉路口�,解放初期建“合作大樓”��,后改稱“紅旗商店”����,是一座綜合性商場,其經(jīng)營規(guī)模在解放初期很長一段時間內(nèi)為城內(nèi)之最��,是老城的商業(yè)地標(biāo)�。悶樓旦往南���,有一雕花門樓、磚雕影壁的二進院�。草市巷往西高處舊時是有名的監(jiān)獄,窨子院���。光明街南一巷及草市巷交叉口�,早期為嘉禾陳氏布莊���,開闊5間門面�,門樓高聳�����,彩布顯眼�����?��!皬?fù)興泉”幾經(jīng)演變,解放初�,幾位同仁合資���,院內(nèi)開設(shè)澡堂,生意格外紅火��。

泰山廟巷:因巷內(nèi)泰山廟而得名�����,泰山廟又名東岳廟�,創(chuàng)建于北宋時期,文物建筑僅存中軸線上的大殿及西側(cè)的鐘樓����。大殿為明代遺構(gòu),鐘樓為清代建筑����。巷南有一處甜水井,也叫官井���,為附近居民提供水源���。巷北是發(fā)電廠,也稱電燈公司,泰山廟巷口以北是一家爐食點心鋪��,兩間鋪面����,前店后院,與德勝樓��、興盛樓��、桂香樓同為忻州城最負盛名的爐食點心鋪�。泰山廟西有財神廟,財神廟始建于明代永樂年間��,廟內(nèi)供奉財神爺趙公明元帥�����,配祀文財神比干等����。是隸屬于忻州道正司白鶴觀的子孫廟��。財神趙公明系道教神仙���,黑面濃須�����,頭戴鐵冠�,手執(zhí)銀鞭,騎一黑虎�����。財神廟整體坐西向東��,現(xiàn)存文物建筑有中軸線上的大殿����、獻殿及兩側(cè)的鐘樓、北配殿���,均為清代遺構(gòu)�����。

仁義巷:忻州老城經(jīng)南北大街進入泰山廟巷����,20米向南有條不足兩米寬的窄巷,可直通秀容北巷�����。

秀容巷:因秀容書院而名����,巷內(nèi)有忻商連氏的“義聚隆”醋醬莊。位于南北大街秀容巷口有周家的九間樓百貨莊����。

王家牌樓:兩道王家牌樓,位于南門城樓附近�����,是為了紀(jì)念王治所建����。第一道王家牌樓,匾額正面為“進士坊”�,背面為“連登科第”。第二道王家牌樓����,匾額正面為“太仆正卿”,背面為“祖孫繼美”�����,以表達對王家祖孫三代勤政愛民的贊譽��。兩道王家牌樓�,并肩而立,位于順城街和秀容巷之間�����。

關(guān)帝廟巷:關(guān)帝廟巷因有關(guān)帝廟而得名�。關(guān)帝廟始建于宋宣和年間,明嘉靖三十四年(1555年)���、清雍正三年(1725年)重修及改建�,1999年再次重修����,現(xiàn)存為明清建筑。關(guān)帝廟亦稱護國寺����,廟門上關(guān)帝廟和護國寺兩塊牌匾并列�。廟內(nèi)供奉“顯靈義勇武安王”關(guān)羽��,配祀姜太公��、驪山女媧娘娘等神殿��,大殿稱崇寧殿���,清雍正三年重建���,崇寧殿塑關(guān)帝、周倉�����、關(guān)平之神像���。1985年4月由忻州市人民政府公布為縣級文物保護單位��。2007年6月6日�����,忻州市人民政府公布為市級文物保護單位�。

八座門:靠近南城門,橫跨馬路�����,也稱文殊閣牌樓�。始建于明朝萬歷年間�����,它正中有個大門洞�����,供車輛出入�,兩旁各有一個行人通行的小門。在大門洞與小門洞之間各有一堵隔墻����。加上臺頂中央文殊閣處的一個門洞,上下一體�,大小相見,各施其用���,排列有序共計有門洞八個��,故稱“八座門”��。穿過“八座門”���,緊挨著就是連三牌樓��。

連三牌樓:位于南城門樓與八座門之間����,連三規(guī)制��,四柱三間�,土木石結(jié)構(gòu)。上部為歇山式樓頂�����,中間的一間較大�����,兩邊略小��,紅柱支撐�、斗拱托起�����,碧色琉璃瓦熠熠生輝����,飛檐斗拱�����,華麗精巧�����,秀氣典雅����,莊重肅穆���,精美的垂花垂柱巧奪天工�����。為忻州古城景興門至八座門間中軸線上光鮮亮麗的景觀構(gòu)筑物�����。游客可以沿著樓梯登上三牌樓�,居高臨下遠眺古城美景。

民國時期�,忻縣城內(nèi)街道承襲以往,無大改變�。中華人民共和國成立后,1953年�,城內(nèi)南北大街鋪設(shè)為水泥路面。此后�,將北關(guān)的石條路面拆除,鋪為水泥路面���,未設(shè)下水道���。

(責(zé)任編輯:盧相汀)